“為何先進的基因檢測仍找不出病因?”臨床實踐中,醫生可能會遭遇到患者或家屬發出的這類質疑。特別是當部分患者的基因檢測報告可能顯示“陰性”結果,或檢測結果難以完全解釋患者臨床癥狀時,質疑聲會越發高漲。這類患者的病因,可能與基因組中一個長期以來研究相對有限的基因組“暗區”——非編碼區有關。

如果基因是一本書,外顯子就是書中直接傳達故事情節的文字,而非編碼區則是段落間的空白。傳統觀念認為,只有“文字”才承載信息。然而,現代遺傳學發現,這些“空白”區域同樣藏著關鍵指令,一旦出錯也會導致疾病發生。

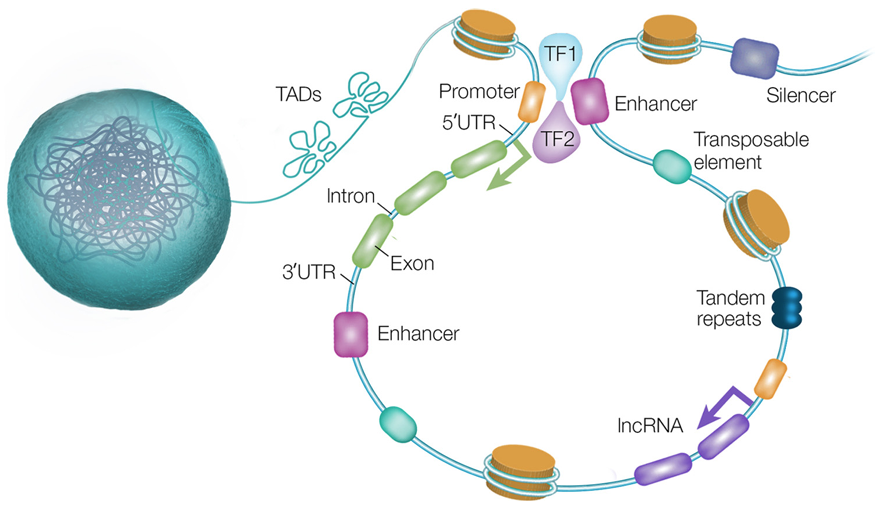

人類非編碼基因組中的功能元件[1]

被忽視的基因組“暗區”:非編碼區

在人類基因組中,編碼蛋白質的外顯子區域僅占約2%,而非編碼區域占據了98%。20世紀末至21世紀初,部分研究曾將非編碼區稱為“垃圾DNA”,但實際情況并非如此。

非編碼區主要包括內含子、調控元件(如啟動子、增強子)、非編碼RNA基因及染色體結構區域(如端粒、著絲粒)等。在遺傳病致病變異研究中,除經典的外顯子變異及近剪接位點變異(指距離外顯子-內含子邊界±2bp內的變異)外,越來越多研究發現了致病的深度內含子變異(指距離剪接位點50個堿基以上的DNA序列改變)。這類變異可能通過多種機制致病:

? 創造新的剪接位點,導致異常“假外顯子”插入成熟mRNA;

? 破壞正常的剪接增強子或沉默子;

? 影響基因的調控元件;

? 改變非編碼RNA的功能。

典型案例:破解苯丙酮尿癥家庭的“第二變異”之謎

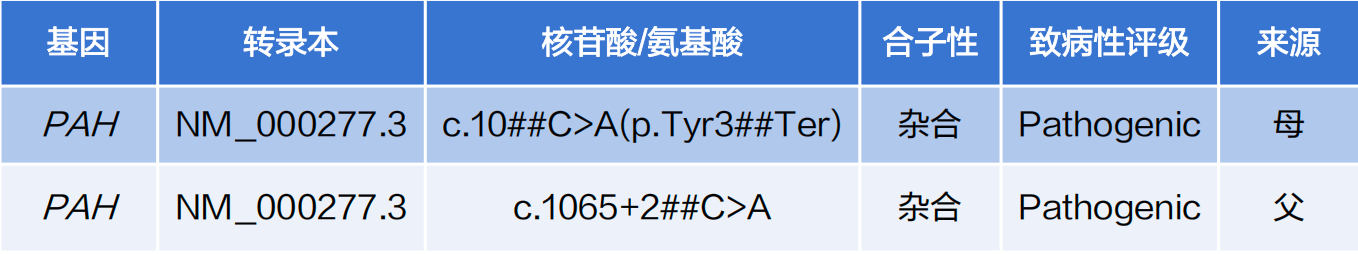

一對夫婦曾生育一個苯丙酮尿癥患兒(現年7歲)。該患兒既往在外院經全外顯子組測序(WES),僅檢出母源性致病變異(位于PAH基因11號外顯子區域),但始終未能明確第二致病等位基因。

為了評估家族再生育風險,患者接受了迪安診斷增強型全外顯子組測序技術(擴展覆蓋深度內含子區域)復測。除了再次確認患兒攜帶母源PAH基因11號外顯子區域的致病性雜合變異以外,突破性檢出了父源性深度內含子變異(位于PAH基因10號內含子區域),明確了該患兒病因,為夫婦再生育提供精準遺傳咨詢指導。

全外顯子組測序技術(擴展覆蓋深度內含子區域)檢測結果

傳統檢測的盲區:為什么WES或靶向基因Panel,會遺漏這些變異?

臨床常用的全外顯子組測序 (WES) 或者靶向基因Panel,主要針對外顯子編碼區域設計,其技術原理決定了它在檢測非編碼區變異方面存在天然局限:

# 捕獲探針覆蓋不足

常規WES探針主要靶向外顯子編碼區及鄰近剪接位點,對深度內含子區域、啟動子、增強子等非編碼區域捕獲效率極低。

# 同聚物區域測序偏差

如腺嘌呤、鳥嘌呤等連續重復的同聚物區域易出現測序錯誤。

# 結構變異識別困難

大片段缺失/插入的斷點常位于非編碼區,WES因短讀長特性無法跨越斷點區域,難以精確定位。

#注釋信息缺乏

現有數據庫中收錄的變異,集中于編碼區,對非編碼區變異的功能注釋不足,限制了非編碼區致病變異的解讀。

如何照亮基因組“暗區”?

面對非編碼區致病變異對臨床診斷帶來的挑戰,我們可以采取多層次的解決方案:

1 擴展捕獲探針

在WES檢測探針中針對性補充已知致病非編碼區的捕獲探針,提升基因組“暗區”變異的檢出率。

2 RNA-seq補充

RNA-seq需結合DNA測序結果,重點分析異常剪接事件或差異表達基因。

3 WGS策略

對臨床高度懷疑單基因病,但WES檢測結果為陰性的患者,可補充全基因組測序 (WGS) 策略。

4 功能驗證

對WES或WGS檢出的可能影響剪接的變異,可進行minigene剪接實驗等功能實驗驗證。

隨著基因組學技術的進步,我們正逐步揭開基因組“暗區”的神秘面紗。非編碼區不再是理論上的概念,而是具有實實在在臨床診斷價值的區域。對這些區域的拓展檢測,可能是解開疑難病例診斷之謎的關鍵密碼,將為疑難未確診患者帶來新的希望。

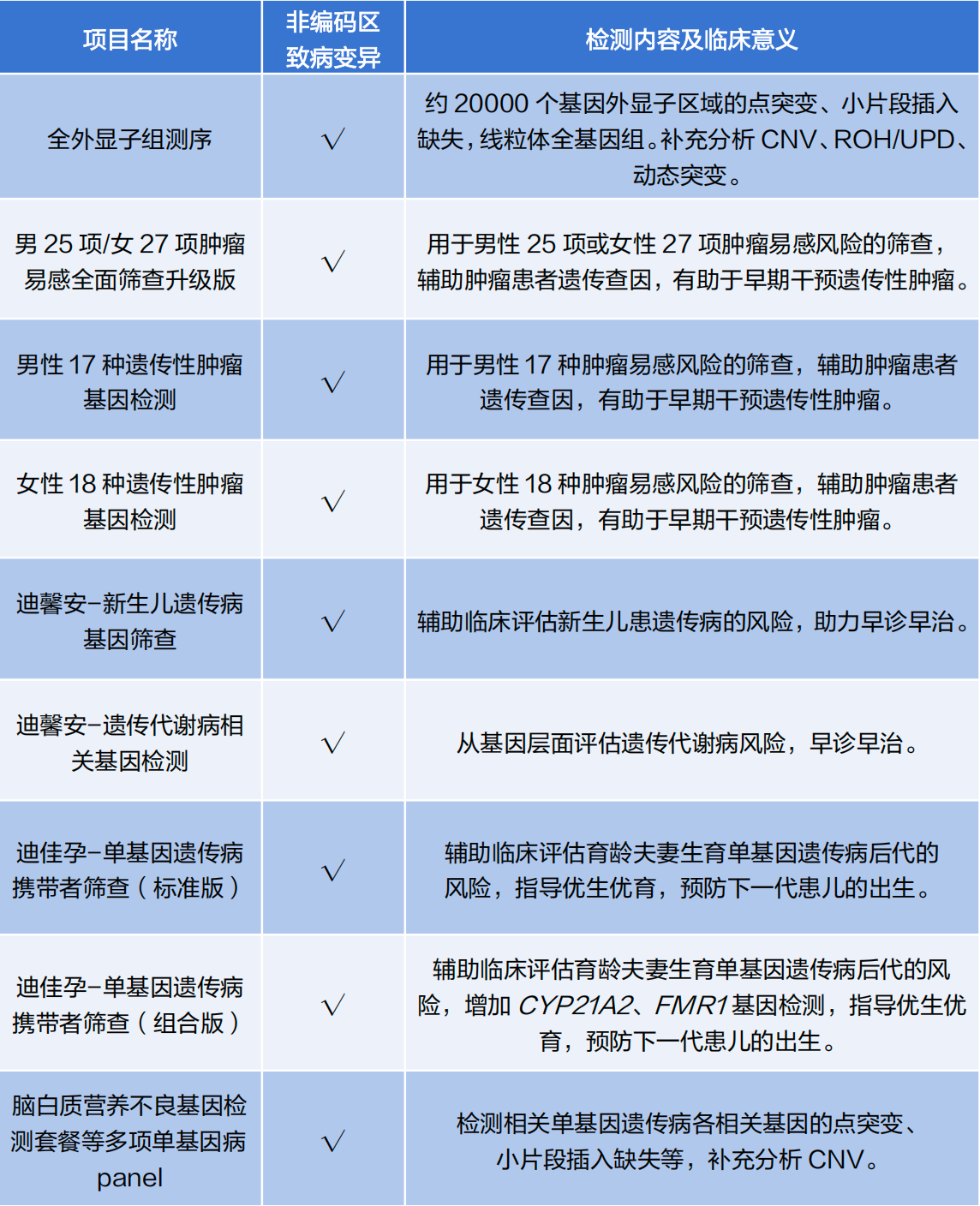

迪安診斷采用創新性的探針設計思路,將非編碼區已知致病性變異補充進多項遺傳病檢測探針中,助力遺傳病的精準診斷和個性化健康管理。

迪安診斷涉及非編碼區致病變異的檢測項目

參考文獻

1. French JD, Edwards SL. The Role of Noncoding Variants in Heritable Disease. Trends Genet. 2020 Nov;36(11):880-891. Epub 2020 Jul 31)

2. Turner TN, Hormozdiari F, Duyzend MH,et al. Genome Sequencing of Autism-Affected Families Reveals Disruption of Putative Noncoding Regulatory DNA. Am J Hum Genet. 2016 Jan 7;98(1):58-74. Epub 2015 Dec 31

3. Carss KJ, Arno G, Erwood M, Stephens J, et al. Comprehensive Rare Variant Analysis via Whole-Genome Sequencing to Determine the Molecular Pathology of Inherited Retinal Disease. Am J Hum Genet. 2017 Jan 5;100(1):75-90. Epub 2016 Dec 29

4. Bertoli-Avella AM, Beetz C, Ameziane N, Rocha ME, et al. Successful application of genome sequencing in a diagnostic setting: 1007 index cases from a clinically heterogeneous cohort. Eur J Hum Genet. 2021 Jan;29(1):141-153. Epub 2020 Aug 28

5. Lord J, Oquendo CJ, Wai HA, et al. Noncoding variants are a rare cause of recessive developmental disorders in trans with coding variants. Genet Med. 2024 Dec;26(12):101249. Epub 2024 Sep 3